ドローンの二等実地試験(実地試験・集合 - 回転翼(マルチローター) - 二等 - 基本)を豊橋会場(豊橋市)で初受験(2023年1月)し不合格。2回目受験(2023年3月)して不合格。3回目にようやく合格したのでメモします。

長々書いていますが、不合格だったポイントや試験前に認識しておくと役立ちそうなポイントは「6. 追記3、受験3回目(合格)」にまとめてみましたので、これから実地試験を受けられる方の参考になれば幸いです。

1. 移動:豊橋駅ホテルから試験会場まで

2. 試験実施

2-1 机上試験

2-2 口述試験(飛行前点検)

2-3 実技試験

スクエア飛行

8の字飛行

異常事態における飛行

2-4 口述試験(飛行後の点検と記録)

2−5 口述試験(事故、重大インシデントの報告)

3. 試験を終えて

合格するには?

免許制度について思ったこと

帰りのバス(総合スポーツ公園から豊橋駅前へ)

補足:バスで豊橋駅から試験会場まで行く場合

4. 追記1、試験結果(不合格)

5. 追記2、受験2回目(不合格)

6. 追記3、受験3回目(合格)

1. 移動:豊橋駅ホテルから試験会場まで

1時間半ほど歩きました。豊橋駅近くのホテルに泊まって朝からウォーキング、豊橋市の西側を海側まで歩いてプチ観光しましたw

バスがあるようですが試験時間に合う便が無いように思われたので、徒歩を選びました。。(実際はバスありました)

豊橋市総合スポーツセンターに到着。

バス停がここにあります。

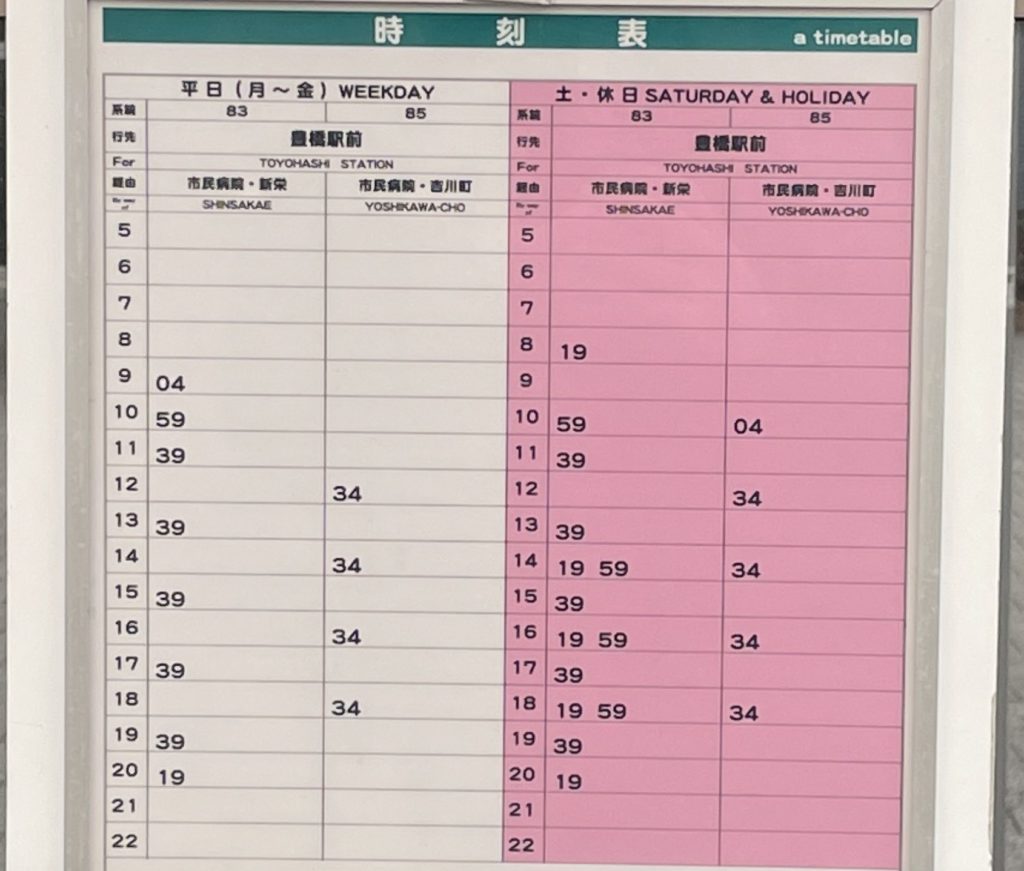

83系統と85系統で1時間に1本程度出ているようです。帰りの便については帰りのバス(総合スポーツ公園から豊橋駅前へ)にまとめました。

ウォータースライダーを左手に北上し、バス停から徒歩8分ほどで会場に到着です。

と思ったら受付・試験会場はその隣の建物でした。

2. 試験実施

以下、実地試験を受けて気づいたメモです。

なお、筆者自身がすでに2度実地試験に落ちているため(笑)、正しいことを書いてある保証はなく、以下読まれた方は実地試験合格のためにご自身が考える手助けになる程度の文章だと思ってお読みくださいm(__)m

一応筆者は、

・年間で業務飛行回数20回程度、累計飛行時間100時間以上

・自身で航空局への飛行許可・承認申請を繰り返し実施

・二等の筆記試験は事前に何も情報インプットせず受験し、2022年秋に問題なく合格

ですので初心者の域は脱した程度だと思っています。

ただし登録講習機関の関係者とのコネクションは持たないため、実施試験に関する情報を持っている人と比べて非常に苦労している、という状況です。

また試験の注意事項として「試験の内容を誰でも見られるようなインターネット上に公開してはならない」といった内容もありましたので、これに該当しない範囲で文章を書いているつもりです。ただし、もし問題がありそうな点に気づいた方がいらっしゃれば修正しますのでご指摘くださいm(__)m

2-1 机上試験

1つの飛行ケースを想定し、4問が出題されます。制限時間が5分と短いですが、アイウエの選択式なのでさほど難しくありません。

A3用紙1枚に架空の飛行計画や使用する機体の情報が前提条件として指定されていて、その内容に対して航空法や現場で飛行させる上での注意点などを理解しているかを問われるような問題でした。

1問間違うと5点減点。全4問間違うと20点減点です。ここで減点はしたくありません。

5分で終わり、次に場所を移動して口述試験と実技試験に移ります。

ーーーー(歩いて移動)ーーーー

実技試験会場はとても広く、訓練なども十分にできそうな素敵な空間でした。

3つの実技試験の飛行形態ごとにエリアが分かれ、それぞれの飛行形態ごとにコーンが配置された贅沢な空間です。コーンによる目印(青、黄、赤など色が分かれていたような)が分かりやすいので、自分が角材でレイアウトして練習した時よりも格段に飛ばしやすかったです。

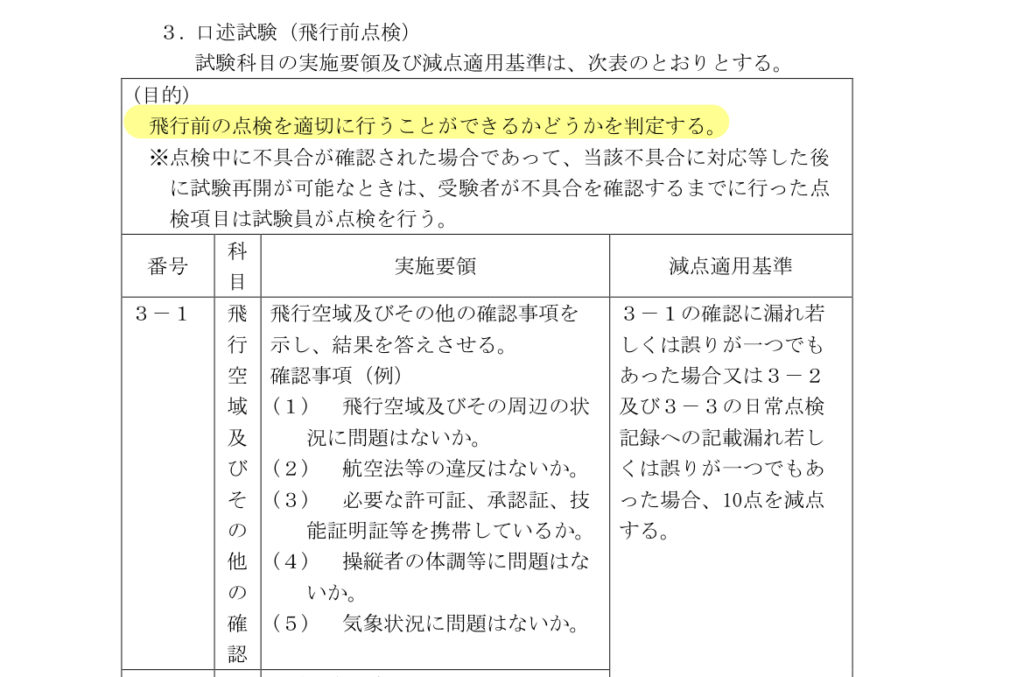

2-2 口述試験(飛行前点検)

以下は実際に試験を受けた記憶と、無人航空機試験公式サイトの試験課題から引用しつつ振り返ってメモします。

今後試験を受ける方の参考になれば幸いです。

今回受けたのは二等免許の「基本」ですが、試験課題の中にある実施細則「基本(日中・目視内・25kg未満)」の内容・順番そのままに試験が行われました(当然と言えば当然ですが)ので、この試験の流れをきちんとイメージしておけば、当日現場でだいぶ気持ちに余裕ができていただろうな、と試験後に思いました。

まず、飛行前点検としての口述試験から始まります。ここで前もって認識しておくとよいのは、飛行前点検の中にも3つあり、

3−1:飛行空域及びその他の確認

3−2:作動前点検

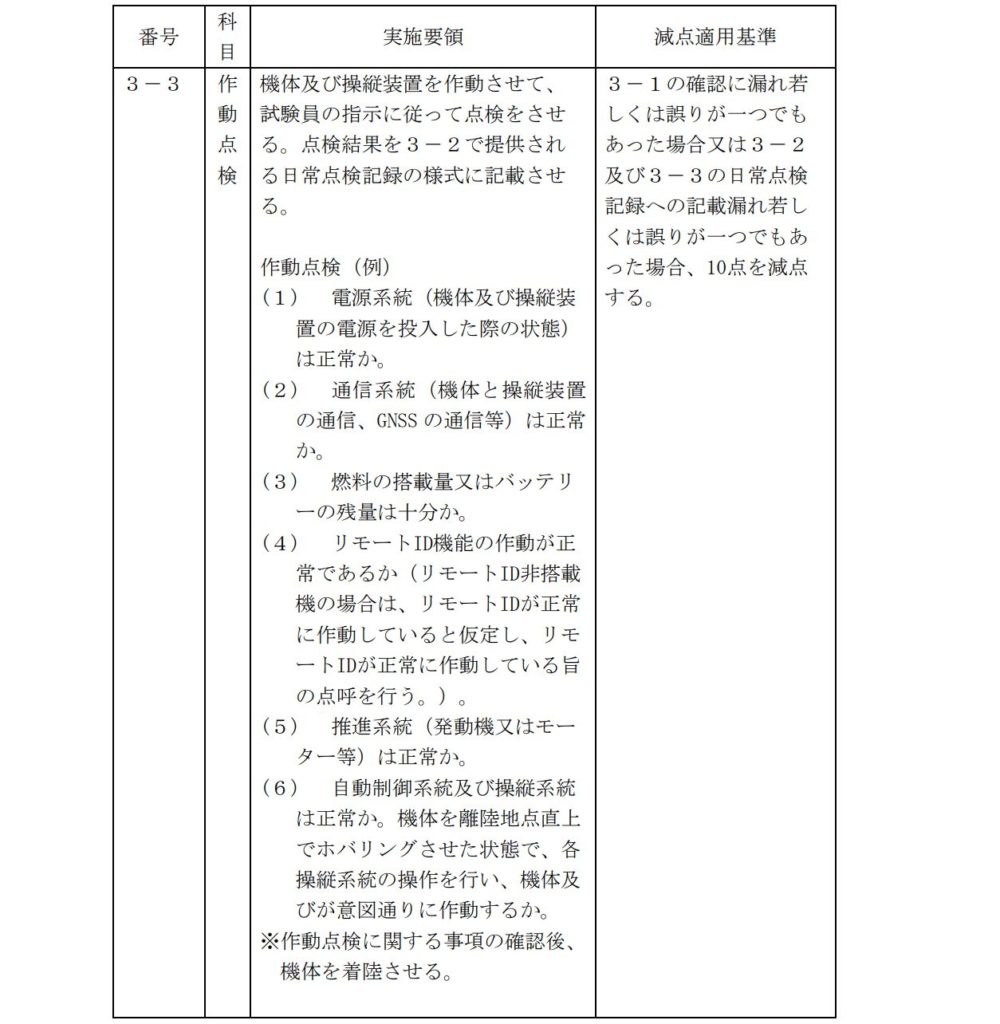

3−3:作動点検

に分かれている、ということです。

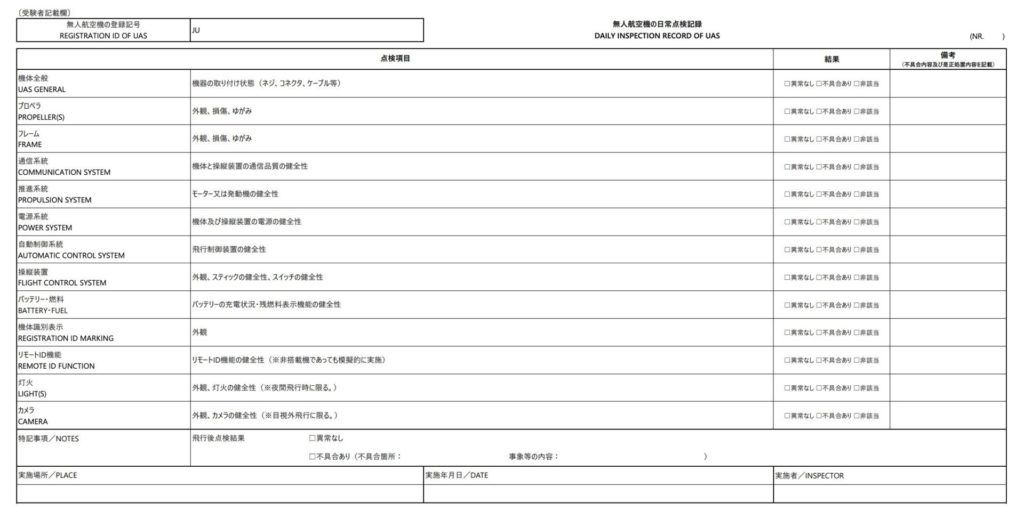

また、3−2と3−3では、試験課題として示されている「無人航空機の日常点検記録」を使うということをしっかり認識しておく必要があります。

まずは、3−1「飛行空域及びその他の確認」について口述試験ということで試験員から質問され、答えるところからスタートします。

「飛行空域及びその他の確認事項を示し、結果を答えさせる。」とあります。当日いきなりここから始まり焦りました。不意に試験官が出題してきます。

「確認事項(例)」にある5つの項目は覚えておくのがよいです。

口述試験の一番最初ですし、この5つは記憶しておくとよいかと思います。

まず分からなかったのは「この点検はいつ行う点検なの?」という点です。シチュエーションを納得できないまま試験が進んだのは減点に繋がってしまうマイナスポイントでした。

状況のイメージとしてはおそらく、飛行する数週間前から前日までにさまざまなチェック事項(航空法上飛行させて問題ないことや、許可承認の準備、警察への事前届出など)が終わっている前提で、飛行直前に”再度”最終確認を3−1から行っているのだ、と考えるのがよいかと思います。つまり「飛行当日の飛行直前点検」と理解すればよいかと思います。自分の業務飛行では「飛行前日点検」も行っているので、、、まずはこのレベルから自分を納得させる作業が必要でした。

そして「飛行空域の確認」とはなんぞや、という疑問です。飛ばすのは屋内です、特定飛行ではなく、航空法の適用もされません。

なので「航空法の違反はないか」「許可証を携帯しているか」「気象状況に問題はないか」など全く関係ありません。

これを当日質問すると「質問には答えられません」と冷たくあしらわれ。。。士気が一気にダウンでした。

これについては後日、ヘルプデスクに電話したところ公式な回答がもらえました(2023年4月)。

「受験時の状況を受験者自身が判断して、航空法に基づいて回答してください」

のような内容でした。つまり、試験が屋内なら屋内としての飛行空域について確認すればよいし、屋外なら屋外としての飛行空域の確認を行えばよい、ということになります。これなら自分の回答がいかようにでも用意できます。

さらに分からないのは、前提条件でした。

A:「確認事項をきちんと把握しているのか」

B:「現場に合わせて確認を行うことができるのか」

どちらが問われているんだろうという点です。「確認事項を示し、結果を答えさせる」ということなので、おそらくBなのではないかと思います。

つまり、ただ点検項目を答えるのではなく当日の試験会場(屋外なのか屋内なのか)の状況に応じて「飛行空域やその他の確認」を行えばよいのではないかと思い直しました。

(初回不合格だった時はAで答えていた気がするので、次はBで答えてみようかなと・・・)

3-1の答え方が1番分かりません。最初に1番理解に苦しむ出題がなされますので、鬼門かと思います。

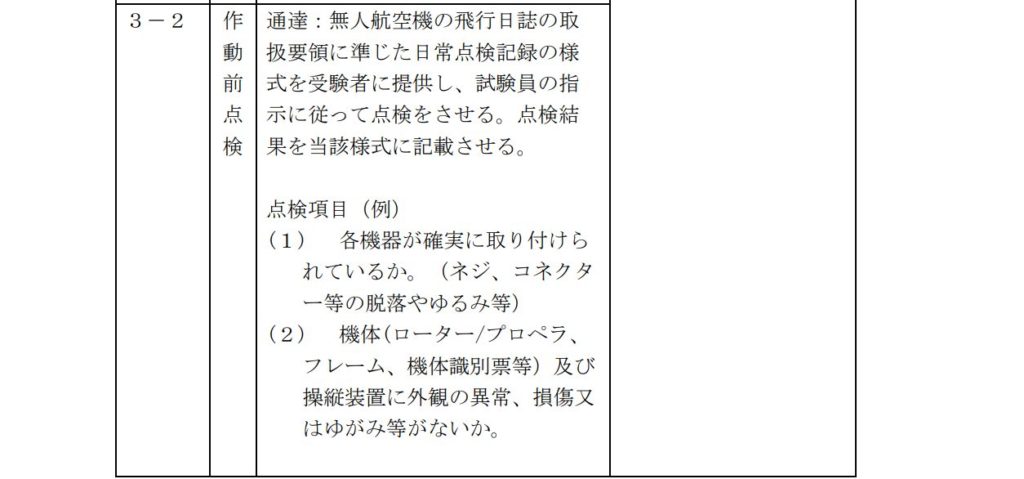

次に3−2「作動前の点検」に移ります。

作動前点検ということで、印刷された「日常点検記録」用紙を使って、点検をさせて、その結果を用紙に記載させるという試験です。

つまり、はっきりした声で点検していることを試験員に伝えることが重要だと思います。

(私はちょっとぶつぶつ言っていたから、聞き取れず減点されたかも・・・)

そして3−3「作動点検」です。ここで「機体及び操縦装置を作動」とある通り、プロポと機体の電源をいれて点検し、さらに離陸させて一連の作動点検を行います。

つまり”実技試験の前に”この段階でドローンを飛行させることができるのがポイントです。

私は通常Mavic2のプロポでの操縦が多く、試験機のPhantom4やプロポはここで初めて触って感覚をつかみました。

上記3−3に書いてある通り、一通りの点検と日常点検記録の様式への記載を行います。

おそらくきちんと声に出してチェックをすれば減点されないかと思います。

なお、この3-3(6)について、「着陸地点直上でホバリングさせた状態で、〜」」とあります。「ホバリングしかしちゃダメなの?普通前後左右、回転などの確認も普通はするんだ、けどな」と思いヘルプデスクに聞いてみたところ、ここは回答してもらえました。

結論、前後左右など操作して問題なく、ヘリパッドからはみ出してもOK、とのことでした。

ですので、ここで十分にプロポの感覚を掴むのがよいと思います。

ただし、ランディングパッドの外をどれぐらい離れてよいかは分かりませんので、自己責任でお願いします。

2-3 実技試験

口述試験(飛行前点検)が終わると、次はいよいよ実技試験です。

とても広々として飛行させやすい試験会場ですが、サッカーゴールネットのようなネット越しでの操縦になります。

また、ヘルメットとゴーグルを着用します。ゴーグルが曇るのでマスクを下にずらして(これはOK)の飛行になるので、非常に視界の悪いコンディションでした。

試験終了後、ゴーグルを外すと全面が水蒸気で濡れていました。。(どおりで視界が歪むと思った。。)

冬は上記のような状態。夏はどうなのでしょうか・・・クーラーが効いていればよいですが、猛暑の中の試験であればこれも大変かもしれません。

実技試験では、試験員の指示を聞きながらその通り飛行させることになります。

おそらく指示が聞き取れなくても再度お願いして言ってもらっても減点とはならないかと思います(減点項目には見つからなかったので。もし違っていれば訂正します)。

また自分が操縦するプロポにモニタはついていません。飛行は3.5mもしくは1.5mの高さで行いますが、試験員が高さを言ってくれます。

スクエア飛行

3.5mの高さで、スクエア飛行を行います。

8分間ありますので、ゆっくりじわっと、かつ距離感を把握しながら飛行させれば難しくありません。

試験員の指示だけ注意深く聞いて、その通りの飛行をするだけです。

8の字飛行

1.5mの高さで8の字飛行を行います。

8分間ありますので、ゆっくりじわっと飛行させればそれほど難しくありません。

右旋回なのか左旋回なのか、試験員の指示をきちんと聞いて、あとは試験項目にあるとおり2周します。

どれだけゆっくり飛行させたとしても、制限時間の8分を超えることはないかと思います。

私なりにうまくやるポイントを挙げるとすれば、

・常に右スティックは前進し続ける、ただしめちゃくちゃゆっくりと始めて、常にゆっくり。

・最初の前進し始めた時が一番難しい(距離感がわかりづらく膨らみやすい)ので、ゆっくり前進を始めると同時に旋回も始めるのがよい。

・前進は常にゆっくり一定速度を保ちつつ、旋回(左スティック)のスピードを微調整しながら8の字を描く。

・規定の円(半径2.5m)の真上もしくは多少内側をイメージして飛行させる(外に膨らむと遠目になるので位置を把握しづらくなりおそらく不利)

ぐらいです。

二等試験での8の字飛行はビジョンポジショニングなどセンサーが利いている状態(ATTIモードではない)で行われるので、ゆっくりやれば難しくありません。

異常事態における飛行

3.5mの高さで2点間を左右に移動し、途中で「異常事態発生」となり離陸地点に戻って着陸します。

この飛行だけは二等の実技試験の中でも「GNSS、ビジョンセンサー等の水平方向の位置安定機能OFF」(つまりATTIモード)なので、安定したホバリングや機体の制御が必要になります。

飛行範囲は直線上の2地点の間を左右に往復するだけなので、これもゆっくり慎重にやれば難易度としては高くないかと思います。

ただし、、、1点ミスをしました。

試験員に「機首を前に向けたまま」移動するように指示があったのに、機首を回転させてしまいました。

「指示と異なる飛行」(5点減点)もしくは「機首方向不良」(1点減点)になったかと思います。

試験の実施要領にも「機首を常に受験者から見て前方に向けた状態で」と書かれており、当然事前にイメージもできていたのにも関わらずの凡ミスでした・・・痛い。。

減点されたかも?

事前に自主練習してイメージもできていたので、それほど心配なく実技試験はできたのですが、上述のとおり「異常事態における飛行」で1点ミスをしてしまいました。

そのほかにも実技試験で減点されたかもしれないな、と思い当たる点は、

・試験員の言ったことが聞き取れなかったので、再度聞いたこと・・・これは減点項目にはないかと。つまり指示がよく分からなければ落ち着いて再度聞くのがよさそうです(その分制限時間を消費するが)。(→合格後メモ:これは減点されないと思います)

・試験員の指示で機体を移動するごとに「A地点に到着しました」と試験員の方を向いて答えていたこと・・・「機体から目を離さないでください」と言われたので減点になるのかどうか・・・

あたりです。

おそらく減点ではないかと思っています。(→合格後メモ:減点かと。さらに離着陸時の確認不足は確実に減点されたかと。。)

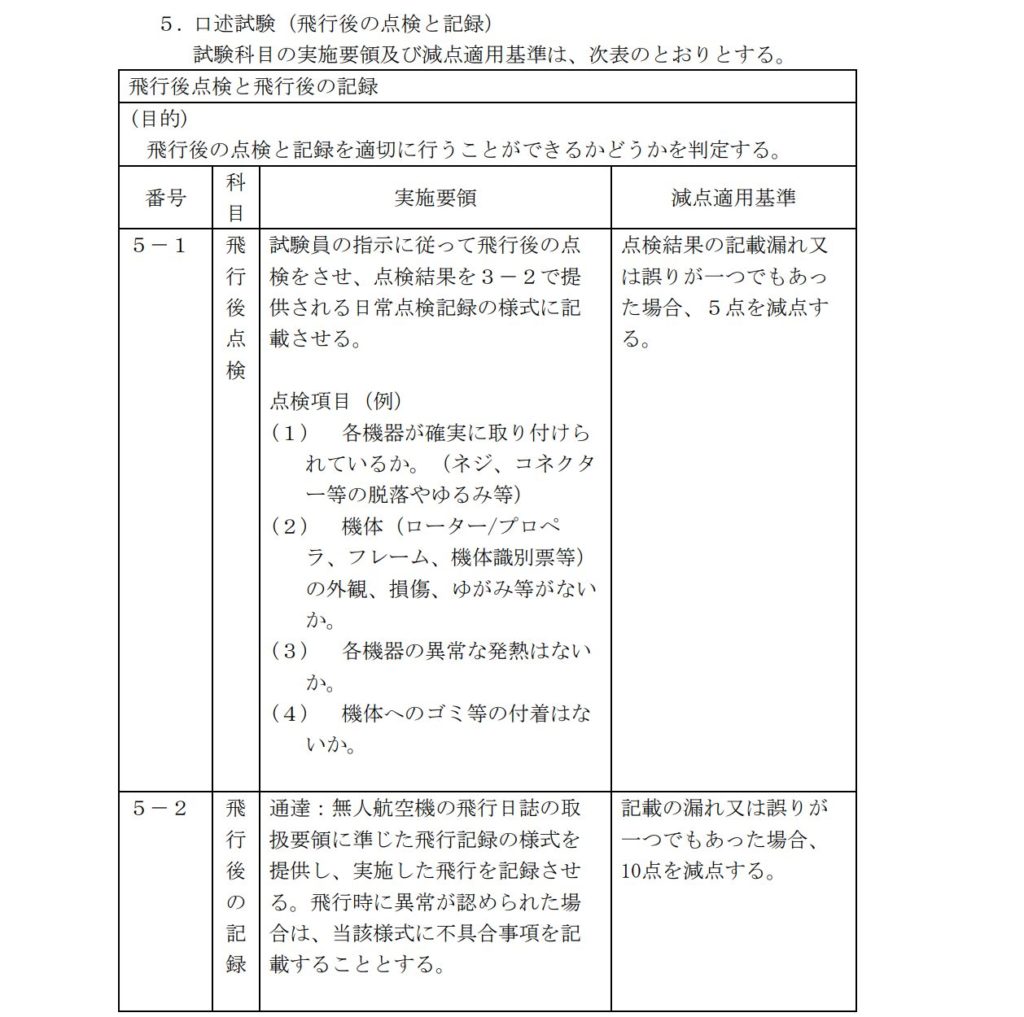

2-4 口述試験(飛行後の点検と記録)

実技試験が終わると、あとは2種類の口述試験を出題されて終了です。

飛行後の点検とその記録を行う手続きを口述試験として出題されます。

(→合格後メモ:ここでの飛行記録を手入力する際、機体番号を書いていなかった(不合格時)ので10点減点されていたかと。。)

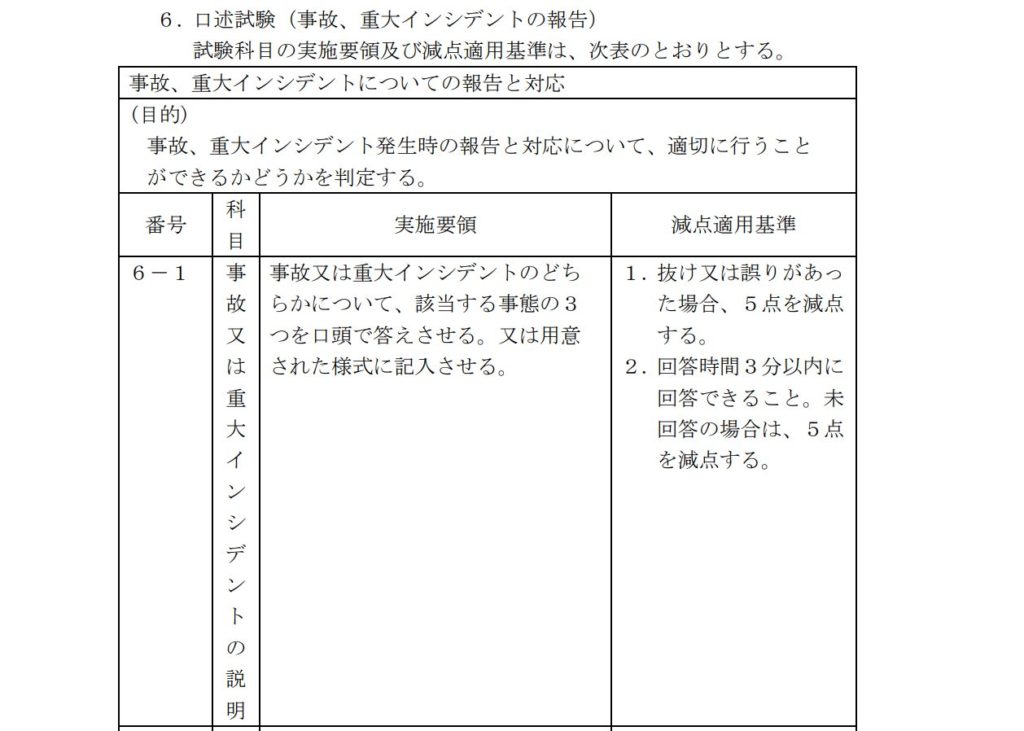

2-5 口述試験(事故、重大インシデントの報告)

試験の最後は事故もしくは重大インシデントについての出題です。

これは、覚えておかなければならないことで、直前に私も覚えたつもりでしたがうまく答えられたかどうか・・・

6−1については、実は事前に対処できることで「無人航空機の飛行ルール」の事故等の報告及び負傷者救護義務にある無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領の中身をきちんと理解すれば大丈夫です。

「事故又は重大インシデントのどちらかについて、該当する事態の3つを口頭で答えさせる」とあり、問題と答えが最初から分かっているサービス問題と言えるかもしれません。

ポイントとして「事故 > 重大インシデント」という差があるということを理解した上で、

・人の死傷(重症以上)は事故、その他の負傷は重大インシデント

・航空機との衝突又は接触:発生したら事故、おそれがあったものは重大インシデント

という違いがあることと、

・事故には、他に「物件の損壊」も含まれる。

・重大インシデントには、他に「制御が不能となった」「飛行中に発火した」も含まれる。

ということを報告要領をよく読んで理解すれば答えられるかと思います。

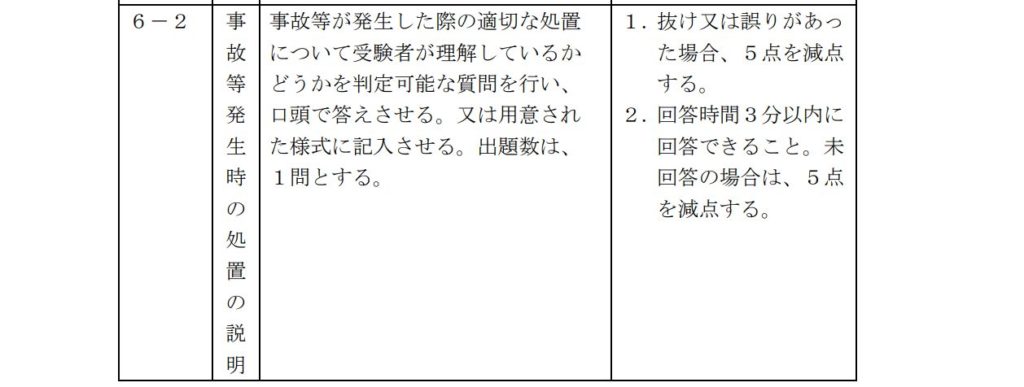

6−2では「事故等が発生した際の適切な処置について受験者が理解しているか」を問われます。

これは事故発生時に何をしなければならないか、無人航空機の事故及び重大インシデントの報告要領の「救護措置」についての理解を問われると考えればよいかと思います。報告要領では、

「負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置」として、操縦者が直ちに無人航空機の飛行を中止し、講じる必要のある措置

という説明になっています。実際の事故を想定してやるべきことを答えればよいわけですが、

・負傷者がいた場合は、状況に応じて応急処置を行なったり、救急車を呼ぶ。

・被害の拡大を防止する。例えば火災が発生していれば消防へ連絡したり警察に連絡する。

・飛行は当然中止。まだドローンが飛んでいたら、まず安全なところへ着陸させる(被害を拡大させないためにまずこれが必要なはず)。

・あとで報告要領に従って、報告システムに入力して事故報告を行う。

といった「事故発生時に当然やるべきこと」を出題内容に合わせて答えればよいかと思います。

回答時間は3分間なので考える時間があります。

問題を再度聞くことも禁止されていない(減点もされない)はずですので、時間を十分に使って答えてもよいかと思います。

(なお、目の前にストップウォッチも置かれているので、3分間を意識して回答することができます)

3. 試験を終えて

ということで、無事試験を終えましたが、口述試験での減点がどれほどになっているのか想像つきません。

減点が30点を超えているかいないか、ギリギリのような気がしますが、、、結果は1週間以内に出るとのことでドキドキです。

合格するには?

実技試験だけでなく、口述試験の対策をする必要があると感じました。

問われる内容は前もって公開されているので、きちんと対策をして少しだけ覚えればよいですが、事前に文章から試験状況をイメージできるかというのがポイントになるかと思います。

(一度受ければイメージできるため、私は今回もし落ちても次回は受かる気がします) (→合格後メモ:次回2回目も落ちて3回目でやっと合格できたけどね)

初回の1発で合格を目指すとなると、実技試験の対策だけでは不十分で、口述試験の対策もかなり行う必要があるかと思います。

実技試験については、私の場合1日練習場を借りて試験レイアウトを想定した訓練を行うことで、試験はほぼ問題なく飛ばせました。

実際の試験会場をうまく再現して訓練できれば難易度は高くありません。逆を言うと、実際の試験と同様の環境を準備できなければ十分な準備ができないため、そこそこ難易度の高い実技試験になると思います。

免許制度について思ったこと

2022年12月5日の法改正により始まった無人航空機の国家資格ですが、実際に試験を受け、ようやくきちんとした仕組みが出来てきたのだなと改めて感じました。

私の場合は、まず学科試験に合格したあと、次の実地試験予約がうまく出来ないなどのシステム上のトラブルもありましたが、指定試験機関である日本海事協会の方は相当丁寧に対応されていました。システムでトラブルがあった際も、先方から電話で予約状況について説明してくださいましたし(おそらく1月初旬にトラブルになった対象数10名全員に個別に電話していた模様)、別件で電話した際にも電話は普通に繋がりきちんと対応してもらうことができました(無人航空機ヘルプデスクのように何百回電話しても繋がらないようなこともなかった)。

そして二等の実地試験を今回受験。民間資格のようなゆるさはなく、しっかりと準備された会場で、きちんと判定されることが分かる試験でした(当然のことですが)。

従って、二等のみならず今後始まる一等の試験は、中途半端な操縦者では合格できないだろうな、と思われます。

二等試験では、航空法に基づく各種要領に基づいて出題されるため、たとえ日ごろから組織内での運用ルールが整理されていたとしても、その通りやっていると無駄に多くの手順を踏んだり、疑問が出てきたりするかもしれません。試験用の対策(自組織で前日点検・当日点検・直前点検など独自の運用ルールがあったとしても、一度忘れてシンプルに試験対策すること)が必要になる気がします。

当然覚えておくべきこと(事故と重大インシデントの違い、トラブル発生時の対応)をあいまいにしていると合格できません。趣味でドローンを飛行させるなどあいまいな運用しかやっていない方は合格できないため、資格を持っていることで法令や要領をある程度理解していることが証明できるかと思います。

一方で操縦技術に目を向けると、二等の実技試験の難易度はそれほど高くないため、二等を持っているから操縦の技術がプロレベルか、とは言えないかと思います。おそらく一等の実技試験を乗り越えた人には一定の操縦スキルがあると評価されるような気がします。

そう考えると気になるのが「登録講習機関」による技能証明の信頼性です。

車の免許同様に、登録講習機関で一定の講習を受ければ実地試験が全部または一部免除される、という仕組みがあり、2023年1月30日時点で74機関が登録されています。これらの登録機関で30万円程度を支払い、3日間ほどの受講により免除される実地試験をどう位置付ければよいか、悩ましい気がします。(私自身は二等免許が必要なわけではなく「実技試験をパスする技術があることを証明したい」程度なので登録講習機関に行くことはないですが)

これまでの民間資格と変わらないのではないか、という話になってしまわないよう、登録講習機関での運用を継続的に評価する仕組みがうまく機能することを望みます。

帰りのバス(総合スポーツ公園から豊橋駅前へ)

帰りはバスで帰りました。ちょうどタイミングよくバスが来ていて、25分ほどかかって豊橋駅前に到着しました。

補足:バスで豊橋駅から試験会場(とよはし産業人材育成センター)まで行く場合

バスで行くことも可能でしたので、簡単に補足します(2023年1月時点の情報です)。

豊橋駅のバス乗り場(7番)から行くことが可能です。

「豊橋市民病院線」「卸団地線」の中で「スポーツ公園行き」となっている便で行けるようです。

試験が(おそらく)行われる平日の日中で、豊橋駅から総合スポーツ公園行きの便をピンポイントであげると、

・8時08分発(83系統)

・9時18分発(83系統)

・10時00分発(85系統)

・11時00分発(83系統)

・12時00分発(84系統)

・13時00分発(83系統)

・15時00分発(83系統)

あたりが現実的に使えるかも知れません。

ただし、少なくとも25分ほどはバスに乗りますし、総合スポーツ公園についてから「とよはし産業人材育成センター」までは徒歩8分ほどかかります。また系統(ルート)が違うともっと時間が掛かるかもしれませんので、余裕を持ってバスを使われるのが良いかと思います。

私は雪が降る直前の寒い時期でしたが、いいウォーキングになりました。

猛暑、雨、雪などの時はバス、もしくはタクシーが良さそうです。

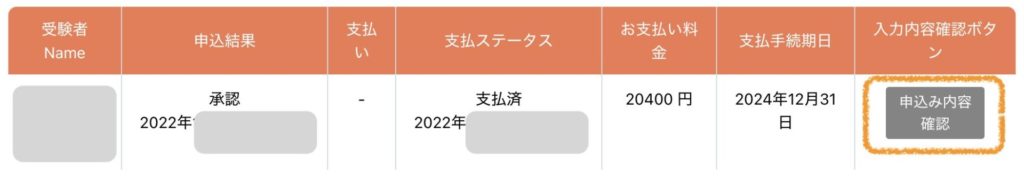

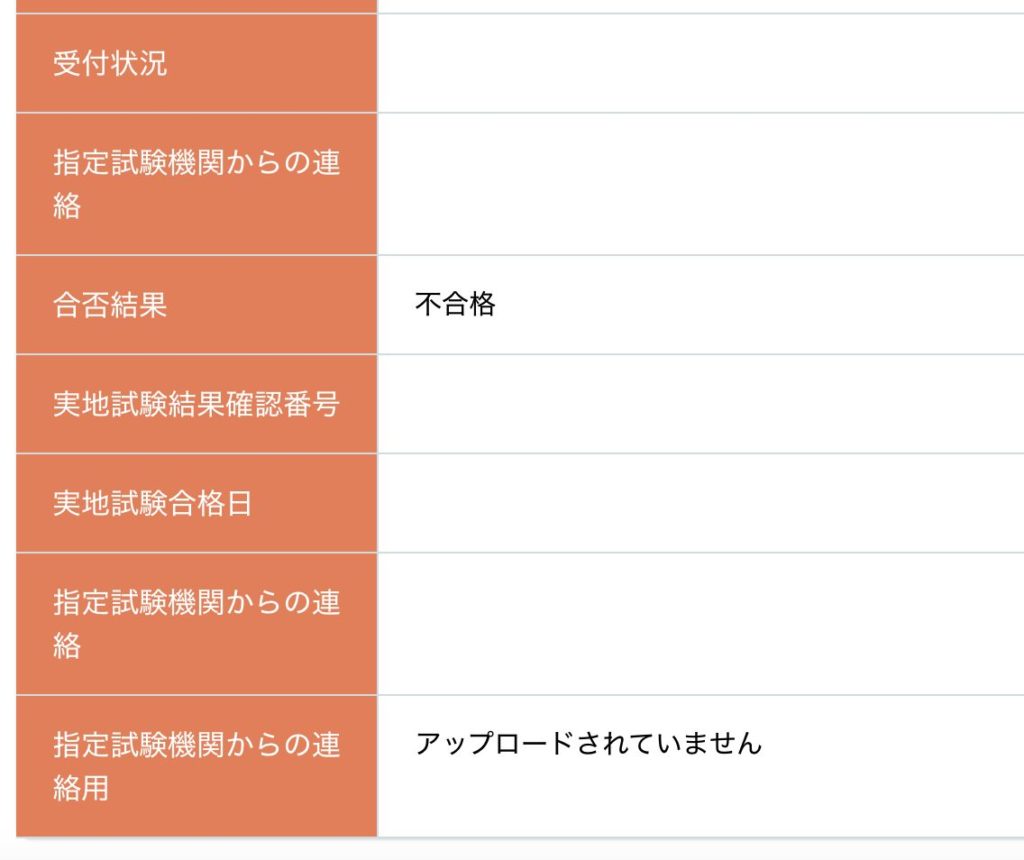

4. 追記1、試験結果(不合格)

ついに、試験結果が届きました。金曜日に受験し、翌週の金曜日午後にようやく届きました。

メールには、Webサイトへのリンクがあるのみ。

リンクを開いて試験システムにログインし、「申し込み内容確認」ボタンをクリックすると・・・

不合格・・・

やっぱり口述試験がダメだったかぁと思いつつ、次は対策しておけばいい話です。

気を切り替えて、再度二等の実地試験(基本)を受けるべく、試験申込システムで手続きをしようと思います。

【基本】の受験費用は20,400円。再度の出費になりますが、口述試験の対策もせずに受験したのですからやむなし。

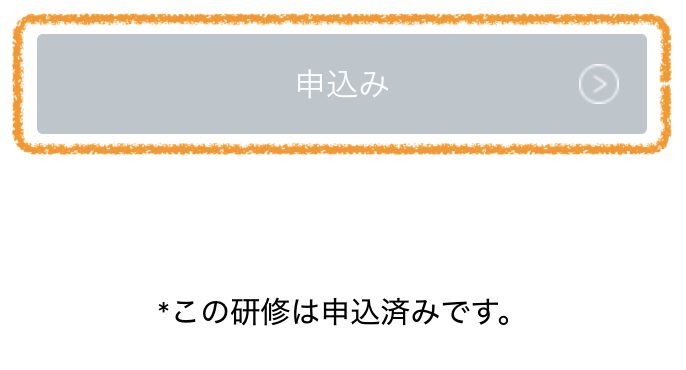

再度「試験を探す」から、【実地試験(集合)】回転翼(マルチローター)>二等>基本 を選びます。

すると「*この研修は申込済みです。」と表示されてボタンが押せず、新たな申し込みができません(涙

よくある質問や、いろいろサイト内を徘徊しつつ、20分ほど悩んでようやく気付きました。

リストの下のほうに、申込結果が「承認」ではなく「-」となっている1行が!

不合格の受験分のレコードはすでに終わっていて、別途新しい1件の試験レコードとして申込を始めればよいようです。

ちょっと独特の仕組みですね。

「受験資格の確認」も試験の1つ

「本人情報の変更」も試験の1つ

という非常にシンプルなデータ構造になっています。ユーザーには分かりづらいけれども、システムとしてはありかと思います。

20,400円を再度支払い・・・受験日程の空き探し期間に入ります。

次はどこの試験会場になるか。遠出する機会があまりなかったので、受験を理由に旅行も兼ねて広島、京都、愛媛あたりで受けたいところです。

その後2週間ほど、試験の空きを探し・・・予約できました。今度は京都です。

5. 追記2、受験2回目 (不合格)

2回目の受験が終わりました。今回は京都・山城会場。

奈良駅から玉水駅まで電車で20分ほど、そこから20分ほど歩いて到着。奈良駅は初めてでしたが、駅前で1泊して2日間歩き回り観光もできました。

今回、事故と重大インシデントについては、すべて暗記しました。

- 事故

- 無人航空機による人の死傷又は物件の損壊

- 航空機との衝突又は接触

- 重大インシデント

- 飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めたとき

- 無人航空機による人の負傷

- 無人航空機の操縦が不能となった事態

- 無人航空機が発火した事態

また、事故発生時の対応についてもほぼ暗記しました。なので口述試験の後半は難なく回答できました。

問題はその他の口述試験(作動前点検、作動点検、飛行後の3種類の点検と日常点検記録への記入)ですが、2回目を終えても何が正しいか分かりません。。特に、実技試験の中で不具合発生(水平方向の位置安定機能の不具合)を想定した緊急着陸を行いますが、緊急着陸した不具合についての記載をするべきなのか、記載してはいけないのか。。。どちらかが正解でどちらかが間違いなのだと思います。そういったことも当日質問できませんし、ヘルプデスクに聞いても答えてもらえません。

また、実技試験についてですが、「着陸前に着陸地点および周囲の状況に安全上の問題がないことを確認せずに着陸させたとき」は安全確認不足で減点5となります。「試験員に安全確認を行った旨を伝えなかった場合は、安全確認を行っていないものとみなす。」とあり、どこまで伝えたかなぁ・・・と終わってから思いました。飛行事態に問題なかったけれども、実技でも減点されたかも。。

などなど、あとあと振り返るとどんどん不安に・・・何が正解なのか分からない試験です。

中小企業診断士の二次試験も同様に正解が分かりづらい試験ですが、仮想回答先である社長が何を求めるかなあと考えて柔軟に答えれることが可能でした。

でも今回は規則に従ってガチガチの正解を求められる試験・・・自分には向いていないのかも、と思いながら1週間後の合否判定を待ちます。

そして2回目の結果も・・・不合格。。これはどうしたものかと。

6. 追記3、受験3回目(合格)

そして、凝りもせず3回目を申し込みまして、、、やっと合格できました♪

やっと合格できたので、何が不合格の原因だったと考えられるか、以下分析します。

大きな減点箇所が2つあったと思います。初めて実地試験を受ける方には絶対に役に立つと思いますので参考になれば幸いです。

不合格だった理由1:実技での声出し

これは、1回目ではほとんど意識しておらず、2回目でも一部忘れていたので確実に減点されました。

「減点適用基準」をキチンと見ておけばよい話ですが、「安全確認不足」として5点減点されます。

特に以下の2点(離陸時と着陸時)を忘れないように毎回注意するべきです。

・離陸前の声出し「飛行空域と気象状況に問題ありません」的な言葉をはっきりしゃべる。

・着陸前の声出し「着陸地点および周囲の状況、問題ありません」的な言葉をはっきりしゃべる。

これを漏らすと確実に減点されますので、離発着時は毎回意識することが大事です。

さらに、試験官が「○地点に移動してください」と指示を出すので

「〇地点に移動します」と「〇地点に到着しました」

と1アクションごとに口に出すようにするのが確実だと思います。

不合格だった理由2:機体の登録記号メモ漏れ

不合格だった1回目も2回目も、「JU」で始まる機体の登録記号を書いた記憶がなく、3回目になぜか気づきましたw

これじゃ不合格になるのも当然です。口述試験の中には、手書きで記入する様式が2つあります。すなわち、

飛行前点検、飛行後点検 → 日常点検記録

飛行後 → 飛行記録

の2つです。

それぞれ「記載漏れもしくは誤りが一つでもあった場合、10点を減点する」とあります。

これを漏らしていたので、1,2回目は確実に不合格の原因になったかと思います。

不合格になった理由が上記2点だろうな、と明確になりました。

8の字飛行などの飛行については何の問題もないはずなので何が原因だろうと思っていましたが、合格後に理由を考えるとはっきりしました。

我ながら適当に1回目と2回目は受けていたものだなとw

その他、実施細則からは分かりづらい前提条件まとめ

実施細則からはよくわからない「前提条件」があり、登録講習機関とのコネクションもないので困っていましたが、試験当日のQAタイムに質問してくれた方のおかげで参考になったり、直接試験ヘルプデスクに電話したら回答がもらえた(1回目や2回目のときは回答をもらえなかったけど、3回目の時は回答もらえた)ことがいくつかあります。

このページに記載しておくことで、疑問に思った方から試験ヘルプデスクへの余分な問合せも減らせるかと思いますので、以下記載します。

※ただしあくまで受験者のひとりのメモだとご理解ください。

※疑問点は実施細則の文章や試験ヘルプデスクに確認されることをおすすめします。

※コメントに記載いただければ、試験内容の公開にはつながらない範囲で、私の考えをお返事します。

疑問だった点1:3-1「飛行空域及びその他の確認」は、外で行う業務を前提とするのか、それとも屋内を前提とするのか

私が受けた試験は3回とも屋内でした。

屋内では航空法の適用対象外になるので「飛行空域の確認とかどういうこと?」というのが非常に疑問でした。

これについては電話で確認したところ回答がもらえました。

「受験時の状況を受験者自身が判断して、航空法に基づいて回答してください」

といった回答でした。つまり、試験が屋内なら屋内、試験が屋外なら屋外での「飛行空域およびその他の確認」を行えることを試験官に示すことができれば、減点はされないのだと思います。

疑問だった点2:実技の3つ目で緊急着陸を行うが、その旨を記録すべきか否か

これもおそらく真面目に実施細則を読んだ人は必ず迷うポイントだと思います。

実技試験の3つ目(4-3)が「異常事態における飛行」ということで「機体の水平方向の位置安定機能に不具合が発生した場合」を想定して緊急着陸を行います。

つまり、

「ビジョンポジショニングに不具合が発生した」ということを飛行後の点検記録や飛行日誌にも記録しなきゃならないんじゃないの?

という点です。

おそらくは、受験者の判断に任せられていて、

①あくまで不具合を「想定した」だけなので、不具合として記録する必要はない

②不具合が発生したものとして記録する必要がある

のどちらで回答しても、きちんと記載されていれば減点されないと思います。

ただ、試験ヘルプデスクに電話で確認したところ、上記①でいいですよ、とのことでした。

(また3回目の試験当日、別の方が試験前の質問タイムで同じことを聞いてくださり、上記①でよいと回答がありました)

迷わずに試験を受けられるというのは、心理的にとてもよかったです。

(逆に言うと試験1回目も2回目もどうすればよいか分からず、試験官に聞くと「質問には答えられません」と冷たくあしらわれて凹むという負のスパイラルでした)

疑問だった点3:3-3「作動点検」ではホバリングしかしてはいけないのか

3-3「作動点検」の中で、最後に離陸させることができます。実技の前にこのタイミングでプロポの微妙な感覚を確認することができます。もしかしたら一等試験ではEXPなどの微調整もここで許されるかもしれません。

ここでの疑問は実施細則の「機体を離陸地点直上でホバリングさせた状態で、各操縦系統の操作を行」うとあり、直上でのホバリングしかダメなのか?と、もはや何も信じられない心理状態になったという話です。もしホバリング以外のことを行うと減点されるとしたらたまったもんじゃありません。

ということで問合せたところ、「ランディングパッドをはみ出すぐらい移動してもよい」とのことでした。ひと安心です。

実際の運用では離陸後しばらく(30秒ほど)はホバリングさせ、前後左右、あと回転をして異変がないか確認します。このタイミングで普段と違う音やちょっとした異変を感じ取ることで事故を防ぐことができるという、結構重要なプロセスです。

次は、一等の実地試験に向けて頑張ってみようかと思います。

実技以外の減点ポイントは今回の二等実地試験で対策できたので、あとは実技、シンプルに操縦技術を磨くところに注力できるかと思います。

二等と比べてちょっと対策しただけでは合格できない内容なのは明らかなので、新導入のEvo 2 Pro V3がATTIモードに対応したら訓練開始します!

7.追記4、技能証明証の申請

二等実地試験(基本)の合格でとりあえず満足し、ほったらかすこと2か月。

続きをやらないといけないことを思い出しw 手続きの続きを行いました。

残りやることは「身体検査」です。これはシステム上で運転免許証の写真をアップロードするだけで終わりました。

翌日、試験合格証明書発行の申し込みを行いました。

その4日後、試験合格証明書発行完了のお知らせが届きました。

以上で「指定試験機関」(=NK、日本海事協会)での手続きが完了です。

同日にDIPS2.0(ドローン情報基盤システム)で新規申請の受付を行いました。

7日後、手数料納付のお知らせが届き、3,000円をクレジットカードから支払いを完了しました。

(どうやら無料ではなく3,000円の支払いが必要だったようです)

3,000円の支払い(6/23)から○日後・・・